サーファーに欠かせない【自動車】

所有してるだけでガソリン代、部品代、保険代と何かと維持費がかさむもの。

その中でも2年に一度やってくる車検代金は維持費のウェイトを多く占めます。

車検はユーザー車検する事で費用を抑える事が可能です。

以前ユーザー車検を行った際の手順や費用、注意点等について動画と併せてお伝えしたいと思います。![]()

Step1 事前チェック

事前に車の安全チェックを行います。

ちなみに自分は点検を自分で行っていますが安全面の事を考えるとやはり専門店で依頼するのをお薦めします。

費用はかかりますが、ディーラーや民間の自動車修理工場へ点検依頼しましょう。

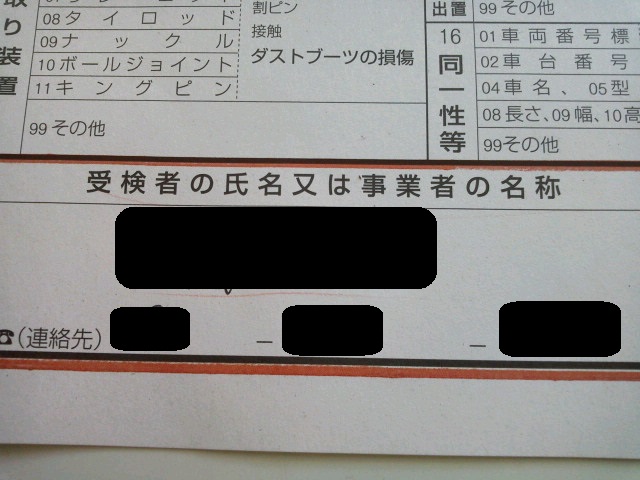

自分で行う際は下の24カ月定期点検整備記録簿をサンプルを参照して記入します。

前後左右ライト周り、前後左右ウィンカー、バックランプ、ナンバーランプ、タイヤ溝のチェックします。

ナンバー、ウィンカー確認するため2人チェックが望ましいです。

再検査にならない様にしっかりチェックを行いましょう。

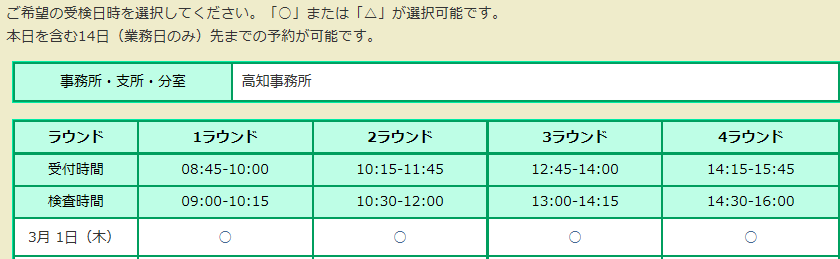

Step2 予約

日程を調整して車検場へネット予約します。

午前、午後のラウンドから選べます。

再検査になった事を想定して出来るだけ早い時間の予約をお薦めします。

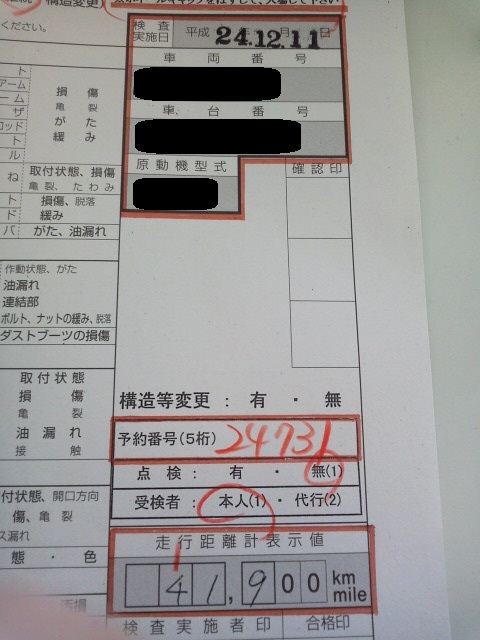

希望の予約が取れたら予約ナンバーが発行されるので必ずメモしておきましょう。

Step3 必要書類

①車検証

②納税証明

③自賠責保険

④ハンコ

Step4 受付・書類作成

車検場に到着した時点の走行距離を控えておく。

ホイールキャップがあれば外しておく。(ホイールナットが見えればキャップがあってもOK)

事務受付を行う。(高知軽自動車協会では3棟ある真ん中の建物)

ユーザー車検である事をしっかり伝える。(受付の方が丁寧に教えてくれる)

各費用を支払い書類を記入。書類代行もありますが聞きながらやれば誰でも作成できます。

・重量税 6,600円 (現在8,800円)

・手数料 1,400円

・用紙代 35円

車検証を見ながら申請書を作成していきます。

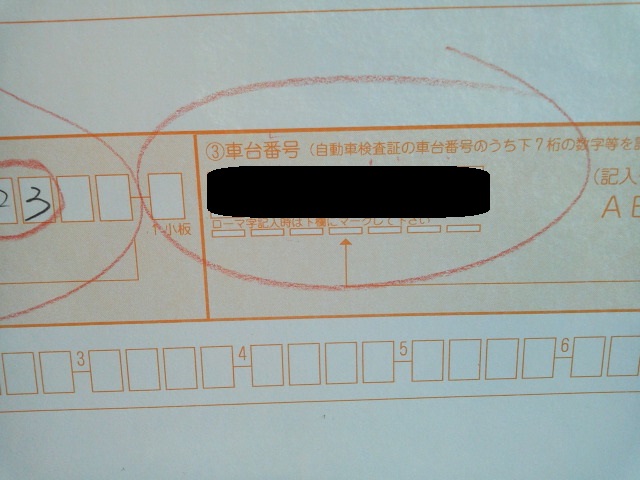

継続検査申請書(継続検査申請書はエンピツで記入)

車両番号(車のナンバー)

車台番号(下7桁の数字)

走行距離をエンピツで記入下2桁は省略。

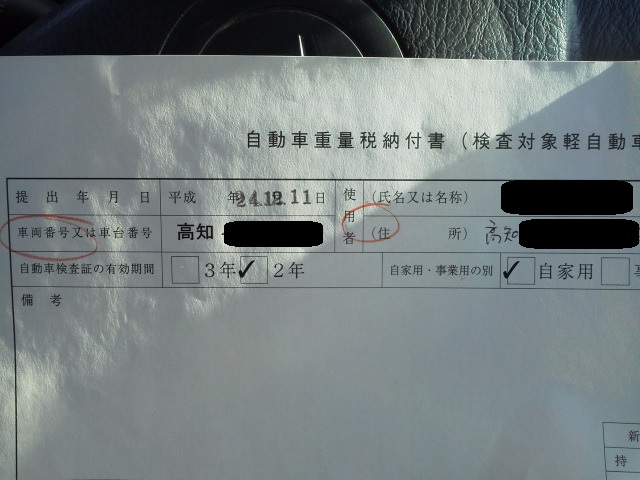

自動車重量税納付書へ車両番号(ナンバー)氏名・住所を記入。

向かって一番右端の建物へ移動。検査ラインで使用する書類作成。

車検証参照し車両番号・車台番号・原動機の型式を氏名・連絡先を記入。

Step5 検査ライン

いよいよ検査ラインへ。入口に検査官が待機してます。

「ユーザー車検です」伝えましょう。

◆同一性の確認

・検査官がボンネットを開け同一性の確認します。

(自分はすぐ開けれる様にボンネット半開き状態にしてラインへ並びます)

◆外回り検査

・ウィンカー

・ハザード

・ブレーキランプ

・前照灯

・ワイパー

・ウォッシャー

・ホーン

検査官の指示通り順番に正常作動するか確認します。

◆排気ガスの検査

検査棒をマフラーへ挿入してモニターの指示を待つ。

問題なければ検査書類に押印。

(押印の作業等は状況にもよりますが大体検査官が行ってくれます)

前方に進み

◆サイドスリップ検査

ブレーキを踏んだり離したりして検査。モニター指示あり。

◆スピードメーター検査

・時速40㎞になったらパッシング。モニター指示あり。

◆ヘッドライト検査

・ヘッドライトの光量・光軸。モニター指示あり。

◆足回り検査

。乗車のままリフトアップ。検査官がトンカチでトントン叩きながら足回りを調べる。

ハンドルを左右いっぱいにきったり指示あり。

リフトが降り検査官から総評を聞く。

Step6 車検証交付

異常が無く検査官の合格が出れば再び受付事務所へ。

自賠責に加入。24カ月25,070円(事前加入でも可)

新しいステッカーと車検証をもらって終了。

最初の受付から合わせてもスムーズに進めば15分くらいで完了。

修正箇所があれば詳しく聞いて修理して再検査。

ちなみに自分はライト切れ、タイヤ溝、マフラー破れ等々で再検査になった経験あり。

ほとんどキチンと事前にチェック出来てれば防げる項目ですね。

マフラーの破れの時はさすがに焦りましたがオートバックスへ走りマフラー用のパテで埋め無事再検査に合格という事もありました。

[table id=3 /]

まとめ

どこも引っかからなければ車検代は総額35,000円くらい。

車屋で車検費用を見積もりして6~7万だったので半額ほどの費用で完了。

大きな節約です。

節約できたお金はサーフボードやウェットスーツ購入の足しになりますね。

普通車の車検も何度が行いましたが受検する場所が違う位で手順はほぼ同じです。

普通車の方がより節約効果は高そうですね。

以上の様にユーザー車検は費用をかなり抑える事ができます。

しかし車は命を載せています。そう考えれば車の点検は定期的にプロに依頼するのが一番です。

手に負えない点検はプロに任せて車検はユーザー車検で節約するのが良いのではないでしょうか。

皆様のユーザー車検のお手伝いなれれば幸いです。

コメント